2025年03月24日

ROMとRAM (2)

前回、5大装置の1つ、記憶装置を紹介してきました。

前回、5大装置の1つ、記憶装置を紹介してきました。

装置としての分類は、「主記憶装置」と「補助記憶装置」。

特性としての分類は「ROM」と「RAM」となります。

今回は、「ROM」と「RAM」の中間の部品の説明となります。

まずは簡単に復習です。

記憶装置には、揮発性と不揮発性があります。

揮発性は通電中に電気情報を記録しておくことができます。

裏を返せば、電源供給がなくなった場合、電気情報は保証されなくなります。

PCのメインメモリやビデオボードのVRAMは、この揮発性を持つRAM素材が多く利用されています。

(揮発性の方が、高速処理が可能なため)

一方の不揮発性は、電源供給がない場合でもデータの保存を行うことができます。

PCのハードディスクやフラッシュメモリ、そして光メディアやROMカートリッジなどが、その例となります。

この不揮発性は2つにグループ化ができます。

読み取り専用のROMと読み書き可能なRAMになります。

ここまでが前回の概要となります。

今回のメインは、EPROMとEEPROM(E2PROM)の紹介となります。

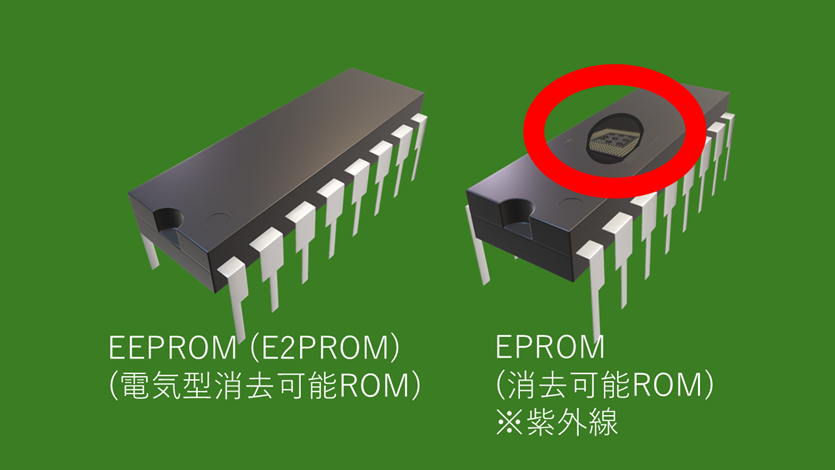

実物が手元になかった(現在利用していない)ため、実物写真ではなく、CGにてご勘弁を。

EPROM(プログラム消去可能ROM:Erasable Programmable Read-Only Memory)の紹介です。

EPROMは、ロムライターと呼ばれる装置に、空のICROM(プログラムを書き込めるIC型のROM)をセットし、プログラム(マシン語)を書き込むことでROMを作成することができます。

また、画像の右側の赤丸にて、EPROMの上端には小窓が開いており、ある一定の紫外線を浴びせることで、空のICROMに戻すことができます。

この機械はROMイレイサーと呼ばれますが、日焼けサロンのICROMと想像するのが妥当ではないでしょうか。

一方のEEPROM(電気的EPROM:Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)です。

こちら、EPROMと字面がよく似て間違いやすいのか、E2PROMなどと表記される事もあります。

アプリ屋さんだと、i18n(国際化:internationalization)みたいなものでしょうか。

こちらはスペルが長いのが要因だと思いますが。

閑話休題

このEEPROMは、EPROMの様に紫外線など当てる必要がなく、書き込むことができます。

こんなに簡単に書き換えられると、果たしてROMと呼んでもよいのか、とも。

顕著な例では、USBフラッシュメモリも同様の技術が使われ、そして番地と利用可否の制御を付加したものです。

BIOSなどの低レイヤーの滅多に書き換えないプログラムなどは、便利な技術だと思います。

ただ昨今のSSDやフラッシュメモリにROMの名を冠するのは、個人的には疑問が残ります。

発展した技術は境界線があやふやになりやすいことは、アプリ屋さんも体験しているのではないでしょう?

特にWebプログラミングの場合、フロントエンドが近しいのではないでしょうか?

そんな感じで、SSDやフラッシュメモリの技術と名前の乖離は、時代の流れなのかもしれませんね。

今回はROMの技術的な話ばかりになってしまいました。

アプリ屋さんのIoTで多用しているArduino。

このモジュールには、USBケーブル経由でプログラムを送ることができます。

そして、モジュール内で書込み、PCとオフラインにしてもスイッチオンと同時にプログラムが実行されます。

USBフラッシュメモリ同様、いつのまにかお世話になっている技術ではないでしょうか?

IoT開発を行って、仕事の効率化や豊かな生活を送りませんか?

「Let's extend technology!!」

を合言葉に、

IoTの事例やヒント、開発記を投稿していきます!

ハードウェア業者と、話がうまくできない。

そんなときは、両方に対応している弊社にご相談ください。

お待ちしております!