ブログBlog

2025年01月27日 [アプリ屋さんのIoT]

半導体とスイッチ (2)

前回、半導体の仕組みをざっくりと、雑学も含めて紹介しました。

前回、半導体の仕組みをざっくりと、雑学も含めて紹介しました。今回は、半導体を使用した製品を紹介していきます!

半導体は、様々な利用方法があります。

いくつか紹介していきましょう。

まずは、前回のおさらいと、最後の物理的な話を一歩踏み込みます。

半導体は、電荷的に安定した元素シリコン(ケイ素)を素材に、ごく少量の不純物を混入して素材をつくります。

続いて、p型、n型を接合して半導体部品を作ります。

p型とn型に電圧をくわえたとき、抵抗値が変更されるイメージです。

正確には「バンドギャップ」といいますが、アプリ屋さん(ソフトウェア屋)の認識では、抵抗値が低くなると捉えても問題がないと思います。

では、本題の半導体を利用した部品などの製品を紹介していきましょう。

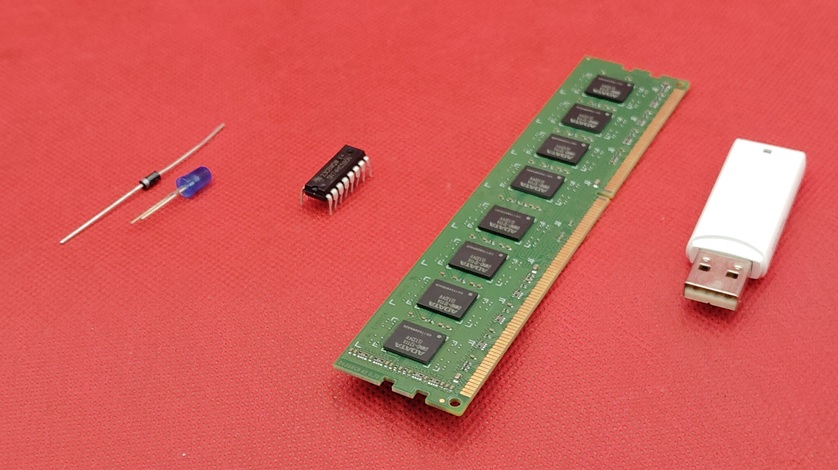

1 : ダイオード。

LEDなどが有名です。

極の電圧差によって、電気を流す・流さないを制御します。

つまり、正常の電圧差が一方方向に電気を流すことができます。

逆の電圧差の場合、電気が流れないように作用します。

LEDの場合は、電気が流れる時に発光するダイオードとなります。

多くの場合、回路等で使う電気は直流電流です。

一方コンセントなどは、送電効率などを考慮して、交流電流となります。

交流電流を直流電流に変換するために、ダイオードを利用する回路が用いられます。

(交流の+向きは通す、−向きは通さないので、入力波と反転した波をダイオードでフィルタリング)

2 : トランジスタ。

電子計算機の基板に装着されている部品には、ほぼ確実に利用されています。

3本の端子を持ち、1本の端子への電気入力がある場合、他の2本の端子に電気信号が流れます。

pnp型、npn型の2種類があり、先に紹介したp型とn型をどの順に結合するかで使い分けます。

形として、ダイオードを2つ連結したものとなります。

この話だけでは少しわかりにくいですが、電気信号を利用して、トランジスタの入力を出力するか、しないか。

つまり、電気信号だけで、通電と絶縁を切り替える非物理(人の手を借りない)スイッチになることができます。

3 : IC

以前 にも似たようことを記事にしました。

多くは、半導体を用いた回路を多重構成し、パッケージ化した製品です。

LSI( 集積回路 )、超集積回路※と集積度が増させた製品があります。

※CPUやGPU他他

同時に、ICチップも小型化して製品導入時には半田付けが簡単なチップも製品化されています。

4 : RAM

RAM( Random Access Memory )は主にメインメモリに利用されています。

揮発性で、電源が入っていないと情報を保持することができません。

DRAM( Dynamic RAM )などと呼ばれることもあります。

5 : SSD

HDDの代わりに、高速な記憶装置として普及している半導体記憶装置です。

フラッシュメモリ( USBメモリ )やSSDドライブが有名でしょう。

本来の半導体は、RAM と同じで常時電源を入れておく必要がありますが、

東芝の開発によって不揮発性の技術が確立されました。

半導体を利用していることもありますが、耐久性はだいぶ低く、数万回アクセスが寿命だとか。

HDDと比較すると、弱さを感じますが、省電力性・省スペース性を考えるとメリットも多いと思います。

アプリ屋さんとして、新機種が続々開発、販売されるので、低価格化もすすんでいるので、

ちょくちょく買い換えるのがベストアンサーなのかと思います。

今回は2回にわたって、半導体とその製品を紹介してきました。

IoT開発を行って、仕事の効率化や豊かな生活を送りませんか?

「Let's extend technology!!」

を合言葉に、

IoTの事例やヒント、開発記を投稿していきます!

ハードウェア業者と、話がうまくできない。

そんなときは、両方に対応している弊社にご相談ください。

お待ちしております!